Argentina. La sola mención de esa palabra trae a mi mente breves memorias de un tiempo lejano en el cual, mientras mi vida se debatía entre la búsqueda de una identidad y el inicio de una búsqueda de futuro en medio de una nebulosa de indefiniciones, insatisfacciones y lo que ahora interpreto como un etapa personal con la cual ya no me identifico como persona, las calles y avenidas de una ciudad llamada Buenos Aires me despejaban del laberinto mental de la no concreción, y me situaban en una especie de limbo en el cual podía maravillarme e, inocente yo, definir y decidir que ese era el lugar al que, en algún momento de mi vida, con una posición distinta en mi jerarquía interna, debía regresar.

Frente a ello, pudieras imaginar que me es muy fácil asociar la palabra tango con aquel país, aquel extraño paraíso que tan poco conocí, pero cuya sensación de melancolía desplegada en el aire en todo momento me hacía encontrar esos espacios que no había encontrado en mi propia ciudad. Y no hablo de espacios físicos, arquitectónicos, que también los había, sino de sensación. Aquellos espacios donde, simplemente, sientes que es donde podías llegar a pertenecer.

Ya no he hallado lo mismo, hace mucho tiempo, entre mis recuerdos y sensaciones. La vida, en toda su complejidad e inmensidad, ya evolucionó para mí. Argentina ya no es esa Argentina, delineada en mi imaginación por mi ingenuidad de persona poco recorrida de entonces, sino es solo Argentina. Y no se trata de que el país me haya decepcionado, sino que el mundo ha seguido girando y las páginas han pasado, trayendo consigo un envejecimiento que, usualmente, observamos en los libros luego de años de reposo en una biblioteca.

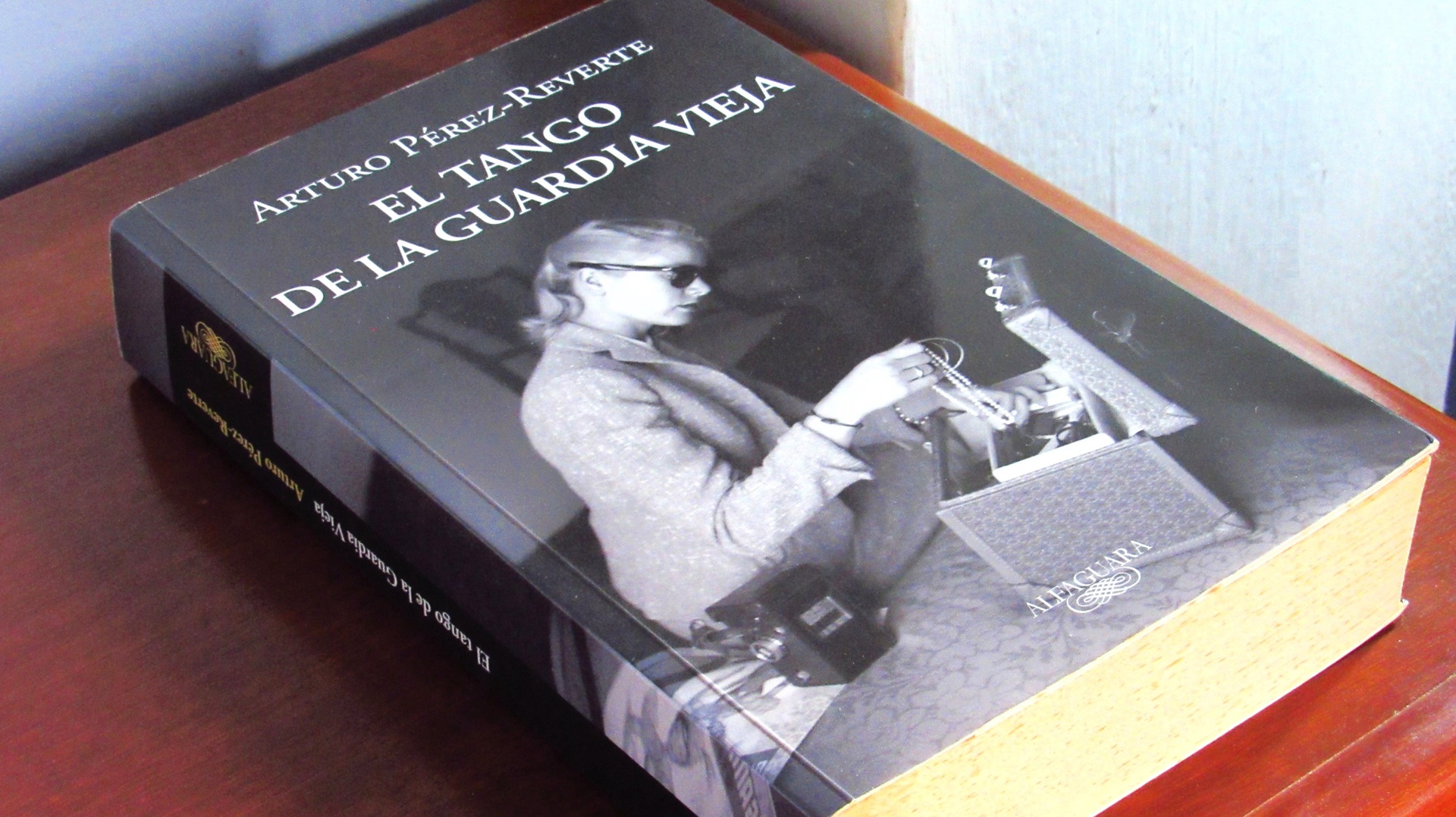

Y hablando de páginas de libros, el día que vi la frase “El tango de la Guardia Vieja” en una feria del libro hace alrededor de 10 años, sentí aquella conexión que me llevó a concluir que podía explorarla más a detalle si me sumergía en lo que el libro que lo portaba tenía para decir. Escrito por un magistral Arturo Pérez-Reverte (español), muchos años pasaron hasta el momento que decidí que era su turno de ser leído. Ya para entonces no era la misma persona, por lo que me será por siempre imposible leerlo desde la mirada inconsciente de mi vieja ingenuidad, pero al menos ahora lo hice con alguna otra perspectiva crítica.

No obstante, no fui yo la primera persona en tomar el libro de mis estantes, sino mi madre, una lectora con letras capitales, así que, por los años y sus primeros usos, cuando lo tuve en mis manos ya se encontraba con sus propias marcas de la edad, pero no tantas en comparación con otros que aún me siguen esperando. Fue así como me sumergí en la historia de Max Costa y Mecha Inzunza, dos personas con las que me fue imposible encontrar el más mínimo grado de identificación, pero que protagonizan una serie de vivencias que me llevaron a cuestionar (o, mejor dicho, poner en cuestión) viejas maneras de percibir el mundo, viejos deseos —quizá, inconscientes— y viejas formas de pensar sobre lo que podía, o debía, ser el camino a seguir para volverme algo más que una simple presencia ante quien hubiese deslumbrado mi vista, reflejos, una vez más, de una latente ingenuidad.

¿Quién puede culparnos por sentir? Pues, hay devenires sobre los que no tenemos control, y melodías que no acercan paraísos de antaño a menos que sea posible volverlos a pisar, pues ya perdieron su superficie en la propia imaginación. Y, sin embargo, la aventura de Max y Mecha se vuelve interminable, no en el sentido de ser insoportable (ellos, en cambio, sí lo son), sino en cuanto a que aquel primer baile que tuvieron no acabó jamás. Cuando cercanías como las de ellos ocurren, verdaderamente de cuerpo y alma, difícilmente se puede cortar el hilo invisible que los une. Aunque no deseo sonar muy telenovelesco.

Dos personas que juegan constantemente al orgullo, siempre dándose respuestas poco acabadas que provocan nuevas curiosidades, expresiones que carecen de una concreción y muchas veces regodeándose en el misterio, sea por vergüenza a ser visto de menor estatus, o mostrarse vulnerable, o poco interesante, o poco “conocedor” de ciertas élites, donde todo es pantalla, llegan a ser el reflejo de una hipocresía mutua que se pasan de mano en mano, como lanzándose una pelota, siempre ocultándose a sí mismos, con una incapacidad total para expresarse sin sombras, todo lo contrario a lo que sería un hablar cotidiano, con la fuerza que acarrea esta palabra, un hablar donde siempre nos sentimos cómodos el uno al lado del otro.

Lo que finalmente queda expresado sin ambages es el deseo mutuo de sus propios cuerpos, el sudor compartido, el amor delineado de sed y saciedad. Allí, donde no hay dónde esconderse y tan solo mostrarse tal como uno es. Donde solo se observa a la otra persona a los ojos y se sabe que no existe más nada. Hasta que el trance del reloj se acaba y se debe volver a salir del escondite, aquel donde quedaba guardado, sin palabras, todo lo que se ocultaban al hablar. Sea por incapacidad, o por estar tan engañados por el mundo que habían diseñado para vivir, cada uno desde su propia esquina, creyendo, con un elitismo insultante, que al otro lado de la línea tan solo quedaba la gente sin importancia, pero sí utilitaria. Aquel escondite en que ambos siempre llegaron desde caminos distintos tan solo para decirse lo que nunca pudieron decir en palabras.

Cuestiono yo, entonces, que, quizás, en algún momento de mi vida, haya querido ser él y me haya fijado en alguien como ella. Por supuesto, no se trata de desterrar el mundo de ambos, sino de aprender —o haber aprendido— que existe mucho más, desde cualquier ángulo por el que empieces a andar.

Ha sido una lectura de lo más acogedora a distintos niveles, desde el deseo de continuar leyendo indefinidamente en la comodidad del lugar que ocupo en este mundo, hasta el universo de pensamientos, imaginaciones, reflexiones y recuerdos que suscitaron en mí las letras de un texto tan fino, con una pluma tan trabajada, y que recomendaría cada día de mi vida.